Regressado ao nome original alguns anos após ter mudado o naming para Vodafone Mexefest, o “ressuscitado” Super Bock em Stock apresentava, para este primeiro dia, alguns nomes que valiam a pena espreitar.

A primeira paragem do nosso roteiro foi, provavelmente, o espaço mais boémio do Super Bock em Stock. À passagem das sete da tarde, o pequeno (mas lindíssimo) espaço do bar do Maxime encontrava-se já bem preenchido com os primeiros festivaleiros, muitos deles aproveitando a degustação de vinhos oferecida por um dos patrocinadores. E se o ambiente era requintado, a música não destoou. Beatriz Pessoa aproveitou muito bem a meia hora concedida.

Dela diz-se que tem uma voz que a pop roubou ao jazz. Em boa hora, dizemos nós, que nos deliciámos com a leveza de algumas canções dos seus dois EP, o mais recente lançado este ano com o apropriado título II. Acompanhada pela sua banda, cantou – ora em inglês, ora em português – temas sobre a liberdade, sobre a emancipação da mulher e sobre o amor. Belo início de festival, portanto.

Saímos diretamente para os “bastidores” do Capitólio. Ali nas traseiras, o concerto de Pedro Mafama já ia a meio, mas deu para perceber que o público que desafiou o frio sabia muito bem ao que ia. “Zim’bora partir isto tudo!”, exclamou Mafama com um look desafiante: t-shirt manga-cava, boné preto à taurino, calças de fato de treino, bolsa à cintura e meias de futebol até ao joelho. Quem disse que o fado não pode ser cantado?

Com uma sonoridade refrescante – que mistura elementos do fado, trap, ritmos africanos e melodias árabes – o hip-hop de Mafama lançou feitiço e provocou muita mexida de ancas. As suas letras cómicas despertaram sorrisos cúmplices na plateia. O concerto serviu de apresentação a Tanto Sal, o novo trabalho lançado em abril passado que confirmou os bons apontamentos deixados no EP de estreia, Má Fama. Boa surpresa e… boa fama, afinal!

Depois subimos uns metros da Avenida da Liberdade em direção ao Cinema São Jorge. A Sala 2 estava despida, revelando um notório desinteresse dos festivaleiros pelos Alta Ave Band. Os californianos praticam um rock com pouco rasgo e pouca originalidade, assim como quem quer vestir a pele dos Imagine Dragons. Não foi por falta de atitude (a banda e, sobretudo, o seu vocalista David Bilson, pareciam genuinamente satisfeitos por fazerem parte do festival), mas nunca conseguiram sair da vulgaridade, nem mesmo quando se despediram com o orelhudo “Find a Way”.

Após uns minutos de descanso, continuámos pelo São Jorge, desta vez na sala maior, a Manoel de Oliveira, para o concerto dos Public Access T.V.. Naturais de Nova Iorque, a banda apresenta-se com quatro membros em palco: John Eatherly, Xan Aird, Max Peebles e Peter Sustarsic, mas é o vocalista e guitarrista John e o baixista Max que se destacam neste quarteto, principalmente porque são estes dois que dão a cara pela banda.

Este é um rock descomplicado, descomprometido de muita complexidade. Na verdade, soam como uma banda new-wave do final dos 70, e, provavelmente, terá sido por isso que o Cinema São Jorge ficou sempre a 50% da lotação da sala. A verdade é que a hora a que tocavam (20h30), não ajudou; hora de jantar, público ainda a trocar os passes por pulseiras, os motivos são vários. A lotação do concerto, segundo o que dizia a app oficial do Super Bock em Stock, andava sempre pelos 30%, chegando aos 50% mais para o final do concerto.

Embora o público não tenha sido muito efusivo no espetáculo – apenas meia dúzia de pessoas teve a ousadia de levantar o rabo das cadeiras -, a verdade é que os Public Access T.V., que revelaram ter vindo de muito longe (Nova Iorque, como já referido) para tocarem no festival, foram despachando os seus temas a bom ritmo, onde se destacaram, claro, a possante “Metrotech”, “End of an Era” ou a mais celebrada “Lost in the Game”. E deu gosto ver os semi passos de dança que John e Max iam dando, como se estivessem mesmo a sentir o que estavam a fazer. E deviam mesmo. Estes putos têm futuro.

No Coliseu dos Recreios ainda espreitámos o concerto de Manuel Fúria e Os Náufragos, que trouxeram (muitos) amigos para a festa. Samuel Úria, os Bispo, Tomás Wallenstein e Tomás Cruz subiram ao palco, tal como Miguel Ângelo, apresentado como “o artista que este país não merece”.

A ocasião era solene, já que o concerto marcou o encerramento da digressão de apresentação de Viva Fúria, segundo disco de longa duração da banda, lançado no ano passado. Fecharam com chave de ouro com a atmosférica “Canção Infinita”, uma espécie de carta-poema em que Manuel Fúria confessa “sou um ladrão, sou um ladrão”, pouco depois de cantar a estrofe “this is why events unnerve me/they find it all a different story” dos Joy Division. E, tal como na letra desse tema, a música terminou mas a canção não acabou…

Mesmo ali ao lado, a Casa do Alentejo esteve muito bem composta para receber uma das boas surpresas do festival. O sul-africano Nahkane estreou-se em Portugal e conquistou a plateia com uma sonoridade irresistível. Nahkane esteve acompanhado por dois instrumentistas em palco, mas o epicentro da sua música é a sua própria voz, ora aguda e intimista, ora grave e dramática, a fazer lembrar o cantor Seal. A voz de um anjo andrógino que enfrenta os seus demónios interiores, próprios de uma pessoa homossexual que cresceu no seio de uma comunidade cristã na Africa do Sul.

O fato vermelho acetinado que usou em palco não terá sido escolha do acaso. A falecida avó que o criou até aos cinco anos tinha a alcunha de “Star Red”, nome de uma das canções de You Will Not Die, belíssimo disco lançado neste ano. A noite foi quase sempre marcada por uma eletrónica sofisticada, cujos exemplos máximos são os temas “Clairvoyant” e “Interloper”, este último com uma sonoridade muito na linha IAMX, projeto a solo de Chris Corner. Mas houve também lugar ao sentimento, seja quando tocou sozinho o arrepiante tema que dá título ao seu álbum, ou quando a sua voz sedutora nos embalou ao som de “Presbyteria”. Uma bela surpresa este senhor, a justificar urgentemente um concerto em nome próprio.

Viemos mais cedo para o concerto de Conan Osiris, e em boa hora o fizemos. Cerca de cinco minutos antes, o teatro Tivoli BBVA estava a 100% da sua capacidade, mostrando-se pequeno para receber este mais recente fenómeno português. E tudo começou na Internet.

É difícil ficar indiferente a Conan Osiris. É mesmo quase impossível não se gostar. O seu trabalho não é consensual – longe disso -, mas o que o artista apresenta acaba por ser tão interessante que, bem ou mal, faz com que toda a gente tenha uma opinião muito vincada sobre este homem, que muitos dizem “vir do futuro”.

Do futuro ou não, é um verdadeiro caso de estudo. Só isso explica o facto do Tivoli estar a rebentar pelas costuras e ter explodido assim que se viu o projeto de Tiago Miranda pela primeira vez.

Num começo ao estilo de um fadista com “Beija Flor”, é logo servido de bandeja, sob um forte chuva de aplausos, o hit “Borrego”, com muitos a entoarem o célebre verso “Eu é que sou borrego, borrego, borrego, a culpa nunca foi tua…”, num tema que mais parece saído de um país dos Balcãs.

Desde que ouvimos o álbum Adoro Bolos, lançado no ano passado, o terceiro de Conan Osiris, que já ansiávamos ver o homem e artista ao vivo. Quis o destino que fosse no Super Bock em Stock.

Apesar de ter variado o alinhamento com temas mais antigos, como “Coruja”, que teve, pelo meio, uma incursão de breve segundos com “Já não Sou Bebé”, de Romana, ou “Missignu” (faz-nos lembrar aquele “Pokémon” erro dos primeiros videojogos), além de ter recebido em palco o flautista Sunil para dar uma ajuda em “Ein Engel”, foram mesmo temas como “Titanique”, “Adoro Bolos” ou “Celulite” que receberam a maior atenção do público que, por esta altura, abandonava a sala aos poucos para o concerto de Johnny Marr.

Pelo meio, Osiris ainda revelou que tudo o que estava ali em palco “tinha sido feito num PC com o dinheiro que fiz quando trabalhava numa sex-shop” e que, num tom mais a sério, acabava sempre “por mostrar o que sentia nas suas músicas”. Já o seu companheiro de palco, o bailarino João Reis Moreira, mostrou-se sempre incansável, e muitas eram as lentes que tentavam registar os movimentos de dança do jovem.

No final, “Amália” deu o mote para o encerramento de concerto, onde Osiris e Moreira se esconderam após o fecho da cortina.

Conan Osiris apelida o seu trabalho como “música normal que pode ser qualquer tipo de música a ser absorvida por um ser humano. É música que deixa as pessoas fazerem o que querem: rir, chorar, dançar, viajar ou, até, tomar um banho”.

A verdade é que, esta mistura de disco com bollywood, fado, hip-hop, funaná, kuduro, entre tantos outros estilos, não deixa ninguém indiferente. E promete continuar a dar que falar. Afinal, nós até podemos não entender o que vai na cabeça de Tiago Miranda, mas nem é preciso: a música é algo tão singular que depende, acima de tudo, da interpretação de cada pessoa.

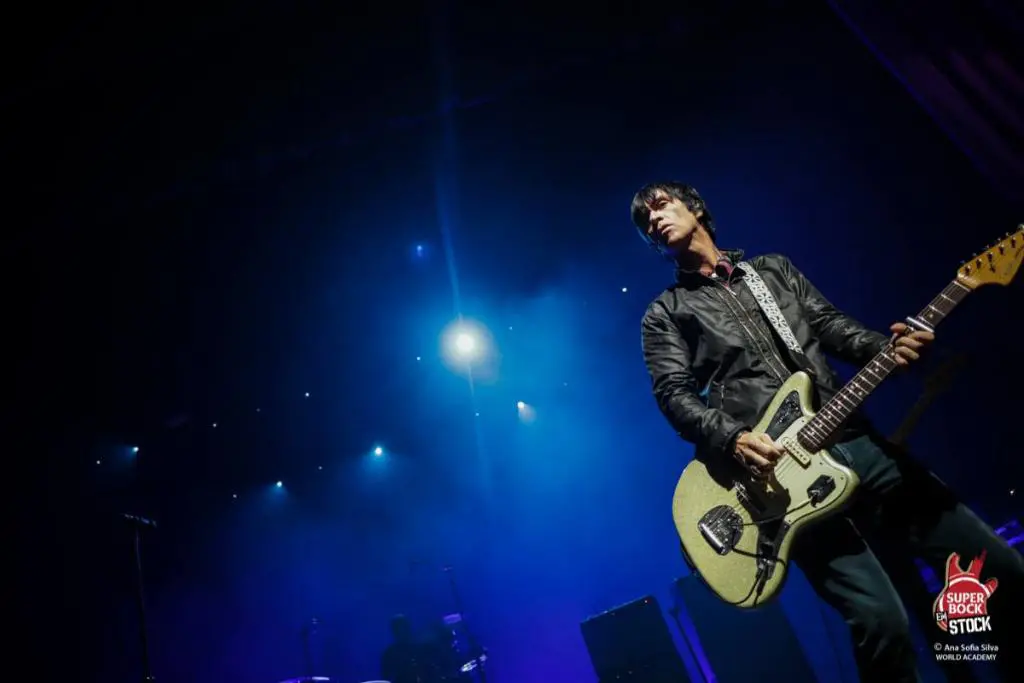

Perto das 23h subiu ao palco do Coliseu dos Recreios um artista consagrado. Johnny Marr faz parte da galeria de notáveis da música desde que, juntamente com Morrissey, pôs os The Smiths nas bocas do mundo. Escassos cinco anos (1982-1987) bastaram para a mítica banda de Manchester deixar uma marca pioneira no chamado movimento indie. Cinco anos foi também o tempo que o antigo guitarrista dos The Smiths demorou a voltar a Portugal. Em 2013, a passagem pelo festival SBSR serviu para apresentar The Passenger, o seu primeiro álbum a solo. Na noite de sexta-feira, Marr regressou pela porta grande do Coliseu e com um repertório maior: em 2014 editou Playland e, no corrente ano, lançou Call The Comet. O alinhamento foi preenchido maioritariamente por canções deste último trabalho, entre as quais “Day in Day Out” ou “Spiral Cities”, temas com um indisfarçável ADN dos The Smiths.

Os momentos mais eufóricos surgiram precisamente à boleia dos clássicos dos The Smiths. À sobejamente reconhecida mestria na guitarra, Marr juntou um registo de voz impecavelmente decalcado de Morrissey. Do baú de recordações saíram três pérolas estrategicamente distribuídas pelo alinhamento: “Bigmouth Strikes Again” praticamente a abrir, “How Soon is Now” a meio da contenda e o hino “There is a Light that Never Goes Out”, cantado em uníssono por todos os presentes, fechou o concerto com chave de ouro. A sala esteve longe de encher, mas na plateia viram-se fãs de longa data e, também, alguma juventude indie. Alguns trouxeram t-shirts alusivas aos The Smiths, a Marr e aos Electronic, dupla de luxo que Johnny Marr formou com Bernard Sumner após a separação dos The Smiths, e que, nesta noite, foi lembrada através da dançável “Getting Away With It”.

Como se previa, foi um concerto cheio de emoção e de sonhos cumpridos. E agora, depois de há quatro anos ter assistido ao concerto de Morrissey neste mesmo local, ninguém me levará a mal se disser que finalmente vi ao vivo os míticos The Smiths, certo?

Terminava o concerto de Johnny Marr no Coliseu, mas já outro havia começado na Sala Rádio SBSR. Eram os The Harpoonist & the Axe Murderer, o duo de blues de Vancouver, composto por Shawn Hall e Matthew Rogers.

Já o concerto tinha começado e notámos que foi facílimo chegar à sala, dado que nem sequer havia fila, e o espaço em si ainda estava bastante despido. Ao vivo, nota-se que a música dos The Harpoonist & the Axe Murderer não varia muito da sua base: um canta e toca harmónica, o outro simula uma bateria e toca guitarra. E está feito.

Era a primeira vez do duo em Portugal, mas notou-se que não eram muito esperados por cá. O vocalista Shawn Hall disse mesmo que “era um primeiro date, como acontece no Tinder. Mas melhor, espero”. Mas a reação foi pouco efusiva.

Já com quatro discos na carreira, não se pode dizer que sejam propriamente novatos na cena musical. Há, porém, duas coisas que não são de se negar: as influências de um Willie Dixon e de um mais recente Jack White e o facto de Hall soar tal e qual como Caleb Followill, vocalista dos Kings of Leon. Ou seja, sempre que Hall cantava, mais parecia que estávamos a ouvir a banda de rock americana numa versão abluesada.

Mas a música deste duo não é má, longe disso. Quem gosta de um blues saudosista dos anos 50, 60 e 70, com uns raios de eletricidade aqui e ali, irá sentir-se familiarizado com o trabalho dos dois músicos, mas a verdade é que há pouca expansão, sentindo-se que vamos andar ali às voltas e voltas. E o público, mais interessado na conversa, também não ajudou muito.

A nossa última paragem no primeiro dia do festival foi na sala principal do São Jorge. Ali atuou a americana Natalie Prass, que regressou aos discos este ano com The Future and The Past, iniciando o concerto precisamente com “Oh My”, tema de abertura do novo álbum. Vestida com um elegante vestido azul brilhante, a artista nascida na Virginia conduziu-nos pelos caminhos groovy do R&B e do Funk, com a ajuda de quatro músicos igualmente vestidos de azul.

O alinhamento alternou temas mexidos como “Short Court Style” e “Never Too Late” (excelente o solo do baixista Brandon Lane), com outros mais íntimos, tais como “My Baby Don’t Understand Me” e “It is You”, este último em registo de balada acompanhada apenas pelo teclista.

As preocupações políticas também estiveram presentes em “Ship Go Down”, dedicada à conturbada nação americana liderada por Donald Trump. “Chegámos ontem, andei a passear pelas ruas e não quero ir para casa”, confessou a certa altura. Querem ver que Lisboa vai acolher mais uma cantora americana?

Texto por: Alexandre Lopes e Amilcar Sousa