Stray Gods troca combates e diálogos por músicas dinâmicas, numa experiência cheia de charme, mas com uma direção inconstante e, por vezes, forçada.

Ao longo da minha aventura por Stray Gods, um novo projeto da Summerfall Studios e do guionista de Dragon Age, David Gaider, senti-me sempre em conflito. Embora estivesse a gostar de desvendar os mistérios da sua premissa, o foco principal do jogo nem sempre me satisfazia. Ainda assim, após terminar a sua história, ou devo dizer, “a minha” história, as suas melodias permaneceram na minha cabeça.

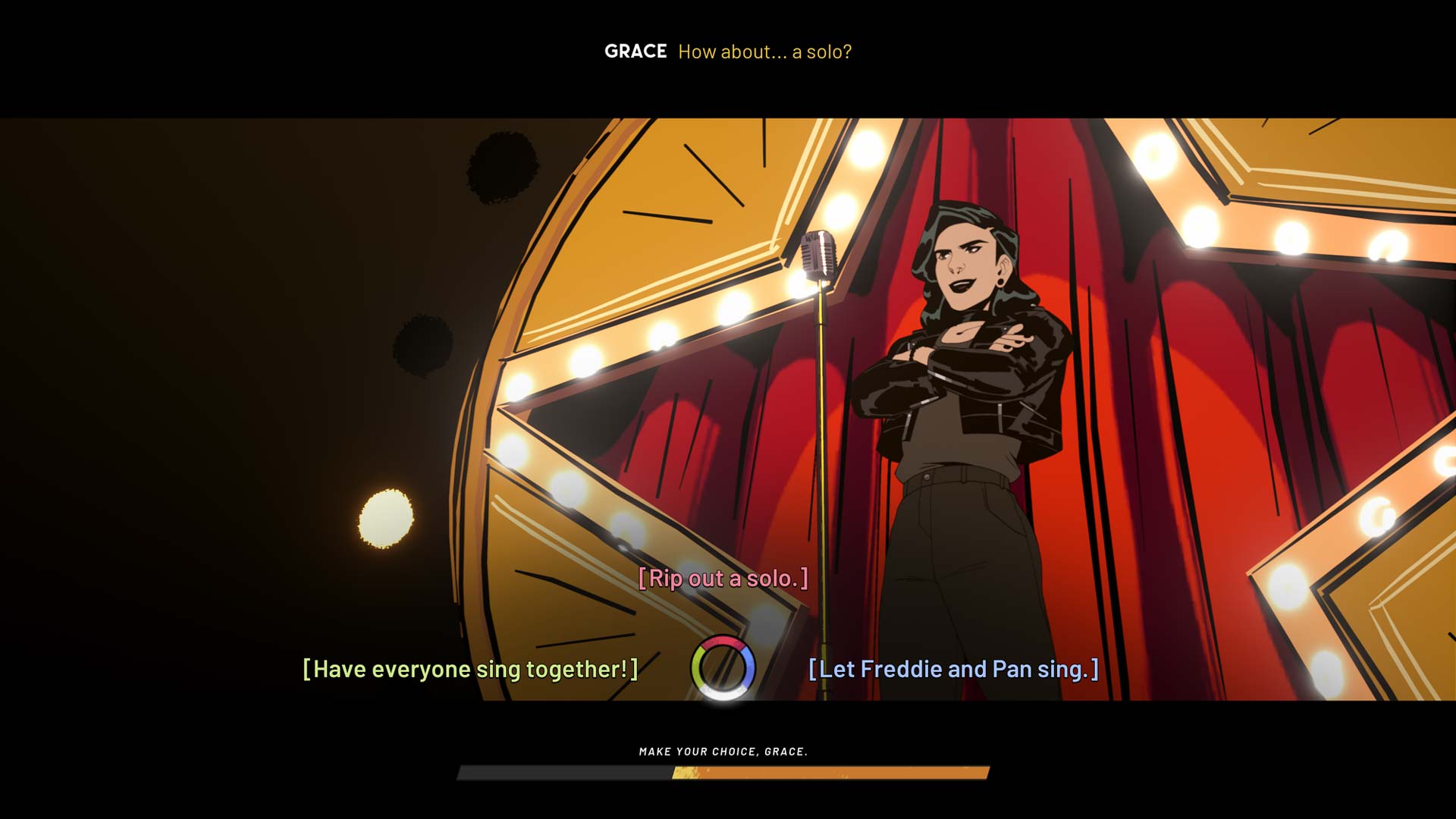

Stray Gods é um jogo musical, um RPG para ser mais concreto, que é, para todos os efeitos, uma novidade dentro do género. Normalmente, jogos focados em música tendem a ser experiências rítmicas, com quick time events, ou cadência de ações, para manter uma fluidez auditiva. No caso de Stray Gods, a música faz-se cantada, e são as escolhas das palavras e as suas emoções que ditam não só a sua fluidez, como o desenlace de toda a narrativa.

É um conceito ambicioso a nível de produção. Apesar da sua apresentação e mecânicas simples, num jogo mecanicamente calmo e tranquilo, mas que pode ser emocionalmente stressante, dependendo do rumo que queremos tomar com as nossas decisões, alianças e rivalidades, nos bastidores é palpável o desafio de criar uma experiência narrativa ramificada, que por cima tem ainda esta camada musical, onde é necessária uma direção muito afinada.

Em Stray Gods acompanhamos Grace, uma jovem adulta que desistiu dos estudos para se focar na música, numa banda com a sua amiga Freddie. No entanto, sente-se à deriva naquilo que quer para o seu futuro. Este aspeto perde rapidamente qualquer importância aparente quando é confrontada com um evento que muda a sua vida ao conhecer uma jovem estranha que se junta a si num dueto e que, no mesmo dia, volta a surgir misteriosamente morta nos seus braços. O “pior” é que esta desconhecida é Caliope, uma musa da Grécia Antiga. E assim começa uma espécie de whodunnit, que envolve Deuses e outras personagens do Olimpo.

A jornada de Grace é fascinante, intrigante e tem a força suficiente para nos manter investidos do início ao fim, em busca de pistas pelo real culpado desta tragédia que colocou em causa a existência dos Deuses que andam entre nós. Ao longo desta aventura, exploramos um ângulo e uma adaptação refrescante da mitologia grega, com versões dos vários Deuses que transpiram melancolia e tristeza e acarretam traumas e bagagens pesadas com as quais nós, meros mortais jogadores, podemos encontrar pontos de empatia. Deuses que não tiveram oportunidade de dizer adeus a quem mais amaram ao longo de milénios, Deuses que não encontram um lugar no mundo moderno, Deuses traumatizados por ações passadas, Deuses apaixonados, Deuses abusados e Deuses desconfiados, todos são extremamente bem escritos, divertidíssimos de conhecer e de dialogar. Até porque o voice-acting é, sem dúvida alguma, um dos elementos mais fortes de Stray Gods.

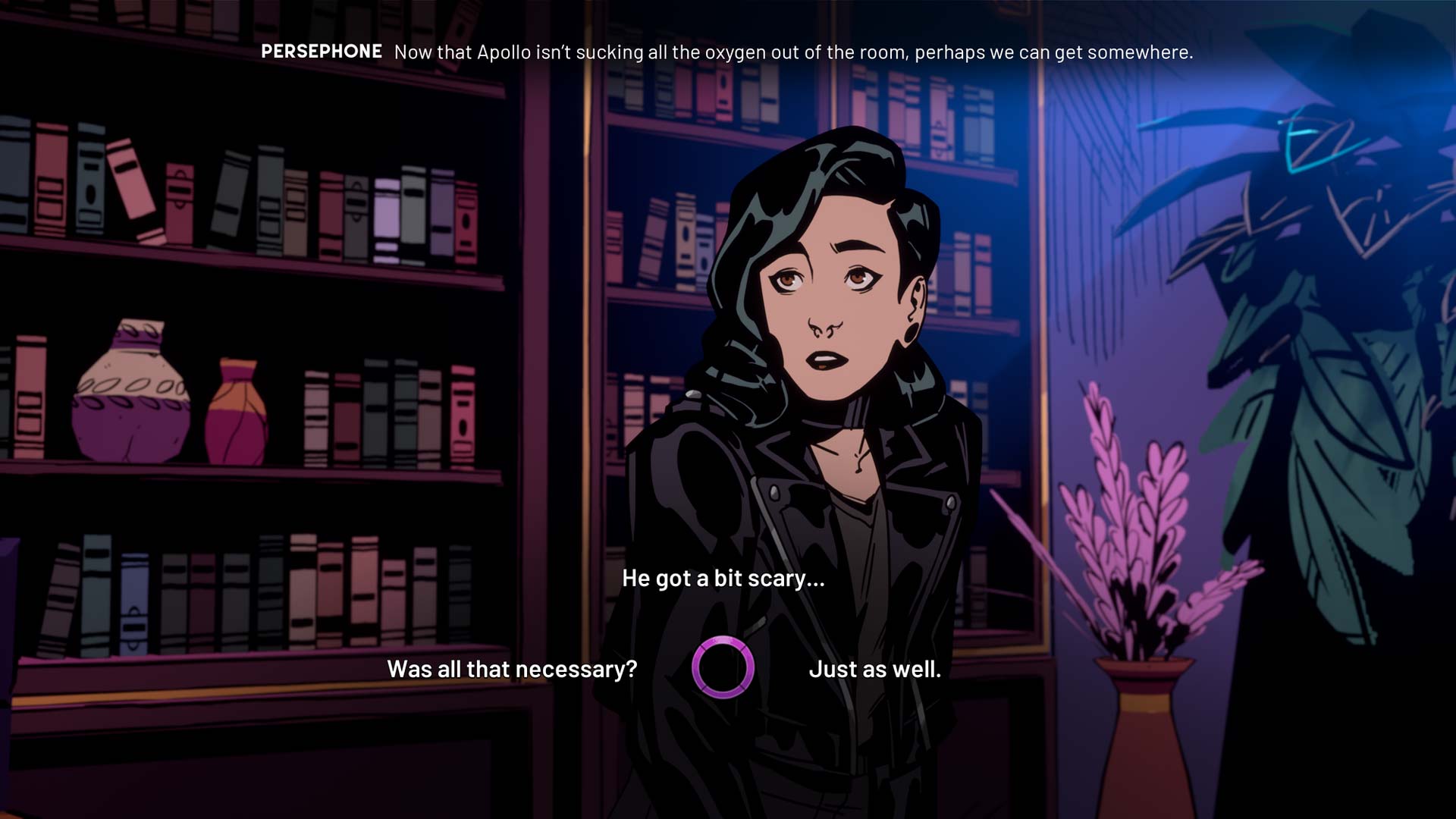

Laura Bailey carrega o jogo enquanto protagonista, no papel de uma jovem com atitude, mas com um excelente alcance, entre a seriedade e um lado mais brincalhão. Troy Baker é Apollo, um lobo solitário, doce e com dificuldades em conectar-se com o mundo moderno. Mary Elizabeth McGlynn é Persephone, fria, desconfiada e resmungona. E temos ainda a participação de Ashley Johnson, Janina Gavankar, Merle Dandridge, Khary Payton, Abubakar Salim, Rahul Kohli e de Felicia Day. Todos encaram o papel de forma sublime e é delicioso reconhecê-los em tempo real à medida que avançamos nos jogos. No entanto, sinto que nem todos os elementos tiveram o que era preciso para fazer justiça ao lado mais musical de Stray Gods.

Não consigo perceber se é da capacidade dos atores, falta de direção ou dificuldades de produção. Mas infelizmente, a parte musical de Stray Gods, as discussões/confrontos cantados, nem sempre são sinfonicamente satisfatórios, com uma execução que, por vezes, passa a linha do estranho e entra no campo da paródia ao musical.

Estes momentos embalados pelo incrível compositor de Austin Wintory (Flow, Journey), que apresenta aqui fantásticas melodias e instrumentais, nem sempre são acompanhados pelas melhores canções. Salvo algumas sequências muito bem conseguidas, tanto as letras como o desempenho vocal dos atores dirigem-se em direções contrárias do que a melodia propõe.

Mesmo as próprias letras parece que não foram escritas a pensar no formato musical. São debitadas numa cadência bizarra, quase improvisada, que condicionam as escolhas que vamos fazendo, quase por turnos, ao longo das nossas canções, pois cada escolha, na teoria, está relacionada com um sentimento ou atitude que pode alterar o tom das músicas e da sua melodia.

E é uma pena, porque sinto que, em alguns casos, esta desconexão lírica e instrumental faz um desserviço aos atores, parecendo que estão a dar demasiado do que lhes é pedido. Como acontece algumas vezes com Troy Baker, o reconhecido ator de The Last of Us, onde já mostrou os seus dotes musicais enquanto Joel, que aqui tenta dar mais do que o necessário ao puxar pelo sentimento de forma exagerada e um pouco constrangedora.

Também inconstante é a apresentação do jogo. Stray Gods é extremamente simples e joga-se exclusivamente através de uma roda de diálogos. E visualmente adota um look quase de banda-desenhada, com frames maioritariamente parados, onde as personagens mudam as suas emoções de acordo com as conversas. No fundo, uma visual novel. É quase tudo desenhado à mão, com um registo muito interessante, mas são notórios os atalhos dados para chegar ao produto final, como por exemplo “crops” nos frames que denunciam a baixa resolução da arte e o uso, na minha opinião, desnecessário de elementos 3D, também eles de baixa resolução, na esperança de darem alguma profundidade e dimensão à imagem.

Ao longo da minha aventura deparei-me com mais problemas técnicos e de más decisões de design do que gostaria – a maioria, espero eu, resolvidos através de patches. Nas poucas vezes em que naveguei em menus, foi difícil perceber quando estava a ativar opções; há uma grande falta de opções de acessibilidade; algumas opções não eram registadas; o nivelamento de volume de algumas conversas era tão inconstante que algumas personagens surgiram quase mudas em conversas; a posição das legendas é apenas no topo (o que é pessoalmente irritante); e tive um estranho caso em que uma conversa com uma personagem em particular foi repetida de imediato na cena seguinte, noutra localização.

Stray Gods promete ainda imensos finais e caminhos diferentes. Dos finais não posso, para já, falar, uma vez que só terminei uma vez, mas dos caminhos posso dizer que senti sempre que todas as linhas de diálogo me podiam levar para um sítio diferente, para um desfecho diferente, deixando a minha imaginação fluir para um cenário de “what if”. O que é uma sensação ótima quando se joga um RPG.

Em parte, Stray Gods é um jogo agradável que me surpreendeu pelo tom mais descontraído face aos jogos AAA que normalmente gosto mais de jogar, ao mesmo tempo que me entregou um dos elementos que mais gosto em RPGs modernos, a roda de diálogos. Saí do jogo relativamente satisfeito apesar de todas as suas inconsistências, particularmente pela sua narrativa, ainda que tenha sentido alguma previsibilidade na sua resolução e pelo seu elenco diverso e divertido de conhecer.

Pode não ser o jogo que recomende de imediato a todos, mas é, certamente, uma experiência que vale a pena espreitar e que julgo que irá ser lembrado como uma novidade: a de um RPG que tentou ser um musical.

Cópia para análise (versão PlayStation) cedida pela Humble Games.