O início de junho no Parque da Cidade do Porto já começa a ter lugar marcado na agenda para este que é, embora o nome nos distraia disso, um verdadeiro festival zero de verão. A altura realmente ainda não é estival – este ano nem primaveril foi, com a tirada “bem se podia chamar NOS Inverno Sound…” a ser repetida pelas bocas do vento –, mas já paira no ar essa boa onda de aproveitar três dias carregados de grandes (e outros ainda não tão tanto) artistas do panorama musical atual e colecionar as imensas experiências que nos proporcionam.

Esta sétima edição do NOS Primavera Sound não viria a ser diferente no que toca a excelentes concertos e, mesmo que o tempo frio e carregado não se mostrasse cooperador, nem isso impediu que se alcançasse um novo recorde de mais de 100 mil visitantes ao longo dos três dias – números esses que, de certa maneira, também explicam como, para lá da mistura de sotaques de quem é local com quem vem de todo e qualquer canto do país, se ouviram tantas e tão variadas línguas, quiçá além Europa.

O crescimento, que se assume tão mediático quanto comercial, sentiu-se até logo à entrada, com um grandioso Palco SEAT a substituir o que em 2017 era uma mais recatada tenda – uma das bancadas com um enorme placar luminoso a fazer referência ao irmão mais velho, o Primavera Sound, onde se lia um nem sempre bem recebido “created in Barcelona” (criado em Barcelona) – e com alguns dos nomes mais sonantes do cartaz a serem distribuídos pelo mesmo, fugindo dos dois até então principais, os quase siameses Super Bock e NOS, ao fundo do parque.

Entre todos estes, espaço ainda para um novo Primavera Bits, uma isolada discoteca-armazém, de horários mais tardios, que, infelizmente, não chegámos a visitar, e mais de lado um rebatizado Pitchfork. No meio de uma tão alternada (ou alternativa) oferta, e mesmo com diversos estilos musicais considerados, complicado foi gerir os horários entre o que se queria ver e o que poderia valer a pena descobrir. Nota rápida também para a extensa representação de bancas, entre merchandise e atividades, assim como para as diversificadas zonas de comes e bebes que permitiam atestar e relaxar além dos espetáculos.

Neste primeiro dia, com toda a logística que uma vinda de Lisboa acarreta, só entrámos no recinto quando The Twilight Sad já se faziam ouvir. O indie rock dos escoceses, com tendências entre o post-punk e o shoegaze, até estava a parecer interessante, mas com a subida a palco de Rhye no palco NOS a poucos minutos de distância, ainda mais com o novo Blood a ser mostrado, estava assim tomada a escolha.

Não é a primeira vez que a banda do canadiano Mike Milosh vem a Portugal, tendo até no ano passado voltado a solo lisboeta no NOS Alive, mas dá sempre gosto sentir ao vivo a sua mistura de R&B com soul, numa toada muito chill, que ganha até outra dimensão quando tocada ao vivo com um conjunto de excelentes músicos. Desde o início de “Please” a “Count To Five” e “Taste”, três dos singles do mais recente trabalho, até às já clássicas “The Fall” e “Open”, sente-se o pulsar lânguido de músicas que são feitas com emoção e à qual a envolvência se sente até de olhos fechados. Em certos temas, nota-se até alguma desconstrução de certos trechos, não que percam a sua identidade, mas antes de modo a se moldarem à adaptação quase jam session que uma apresentação ao vivo permite, num trabalho quase jazzístico onde se deixa respirar um pouco mais ou, em contrapartida, ir atrás das melodias que se cantam mesmo sem saber as letras.

A ideia teria sido partir a qualquer momento para espreitar o concerto de Father John Misty, no bem distante palco SEAT, mas dado o confirmado atraso para o início do mesmo – convenhamos, ainda bem, porque esta atuação para abrir o festival veio mesmo a calhar –, fomo-nos deixando ficar. Quando alcançámos o palco à entrada, ouvimos o desfecho de “Chateau Lobby #4 (In C For Two Virgins)”, uma das músicas que aclamou J. Tillman (afinal, é este o seu nome e o que primeiro usou para editar diversos álbuns) para a ribalta com o seu disco “I Love You, Honeybear”, de 2015, e ficámos na expetativa de como nos surpreenderia este “padre”.

Conhecido por integrar uma parafernália de projetos – por exemplo, entre o post-rock dos Saxon Shore e o indie folk dos Fleet Foxes –, a verdade é que há um cunho muito próprio na maneira como este contador de histórias expõe as suas composições indie, a vertente introspetiva da sua personagem mascarada de analogia, sempre de óculos escuros e voz afinada.

Seguir-se-iam temas do mais novo God’s Favorite Customer, como “Mr. Tillman” e “Please Don’t Die”, num espetáculo que seria impossível não frisar o magnífico trabalho de luzes em contraste com o crescente crepúsculo. Sem demais falas mas com movimentações bem expressivas, o público parecia devidamente agradado, mesmo para aqueles a quem o artista fosse novidade.

Numa tentativa de ainda apanhar um pouco de Ezra Furman no palco Super Bock, a escuta fez-se apenas por alto e bem à distância, já na preocupação de preencher os escassos minutos com uma refeição e a antecipar o que seria a enchente no palco NOS para ver Lorde – raridade essa em que, no horário da neozelandesa, apenas ela estaria a atuar. Ella Yelich-O’Connor, nome próprio da estrela pop, já se tinha estreado no Rock In Rio-Lisboa 2014, depois do imenso sucesso que foi Pure Heroine, e desta feita trazia na bagagem o novo Melodrama, mais um disco bem recebido pela crítica.

A garota de outrora continua a sua ascensão e isso é visível tanto pelo seu maior à vontade em palco, mais controlada e mais teatral, como pela postura enternecedora que consegue ter perante os fãs, muitos que vieram a ultrapassar as vicissitudes da adolescência com ela – ao mesmo tempo e, quiçá, com a sua ajuda.

Vestida com um macacão cor-de-rosa cheio de brilho e rodeada de dançarinos bem coreografados – e, por momentos, até levada em braços pelos mesmos –, foi alternando os dois discos, entre “Tennis Court”, “Buzzcut Season” e “Ribs” do primeiro e “Homemade Dynamite”, “The Louvre” e “Liability” do segundo, aproveitando, também, para uma versão de “Magnets”, original de Disclosure no qual colaborou.

Visivelmente abismada pela maneira como estava a ser recebida pelo público, foi-se desfazendo em agradecimentos sempre que podia e chegou até a ter momentos verdadeiramente íntimos com a enorme plateia, com discursos pautados pelas emoções que a assombram e a levam a compor – se foi ou não algo púbere para alguns, já fica em aberto. As já clássicas (e muito aguardadas) “Royals” e “Team” surgem na reta final, com “Green Light” a fechar bem a performance de quem se antevê em voos ainda mais altos.

Por esta altura, criava-se mais um conflito de horários: Moullinex no palco Super Bock ou Tyler, The Creator no palco SEAT. É de louvar e mais do que merecido que ao primeiro, o projeto de Luís Clara Gomes, tenha sido atribuída a oportunidade de tocar num palco principal, para que a eletrónica a transbordar disco colocasse toda uma multidão a dançar, mas a primazia seria dada à estreia do americano, esperada já com muita antecipação, ainda mais se lhe somarmos o cancelamento no Super Bock Super Rock do ano passado.

Conhecido como um dos elementos mais influentes dos Odd Future Wolf Gang Kill Them All – ou somente Odd Future para facilitar –, o jovem que editou Goblin (de 2011) aos 20 está realmente bem crescido. E não nos referimos somente aos seus quase 1,90 m: a agressividade que lhe é conhecida, mesmo que crescentemente diluída ao longo dos seus já quatro registos de longa-duração, foi mais do que palpável, tamanha foi a explosão do seu carisma, que, diga-se, não se viu nada atrapalhado com um enorme palco só para si – o DJ e hype man que o acompanhavam ficaram de lado do palco e, embora bem audíveis, não lhe retirariam nem um pouco do protagonismo.

“Where This Flower Blooms”, de Flower Boy (2017), foi o tiro de partida e colocou de imediato toda a multidão a saltar o refrão que aparecia também numa tela gigante, “I rock/I roll/I bloom/I grow”. Uma primeira aposta na parte positiva da sua quase bipolaridade, aqui entregue à expansão do crescimento pessoal, claramente em oposição com o tom de, por exemplo, “IFHY” (de Wolf, 2013) a meio do set e o seu “I fucking hate you, but I love you”.

O concerto viria até a flutuar entre estes dois eixos, com o dinamismo da ferocidade a entrosar-se perfeitamente com a maturidade dos momentos mais brandos: as novíssimas “Ziploc” e “OKRA” (singles de 2018), com o feeling quase soul da primeira e o baixo bem gravalhão da segunda, separadas pela fúria de “Deathcamp” (entre palmas, é ainda mais tenaz ao vivo) e o instante sing-along de “Boredom”, com todo o público a cantarolar “find some time, find some time to do something”.

Por esta altura o rapaz de colete refletor já nos tinha conquistado a todos, enquanto largava rimas e corria toda a plataforma, mas a festa continuaria com “Tamale”, quase dançável, e praticamente a totalidade dos temas do seu último disco, entre eles “911 / Mr. Lonely”, “Garden Shed”, “Who Dat Boy” ou “I Ain’t Got Time!”. “See You Again” ficou para a despedida, esperemos que numa não tão subtil alusão à nova paixão com o nosso país e o desejo em voltar, enquanto pensamos: Tyler, The Creator? Não, Tyler, The Destroyer.

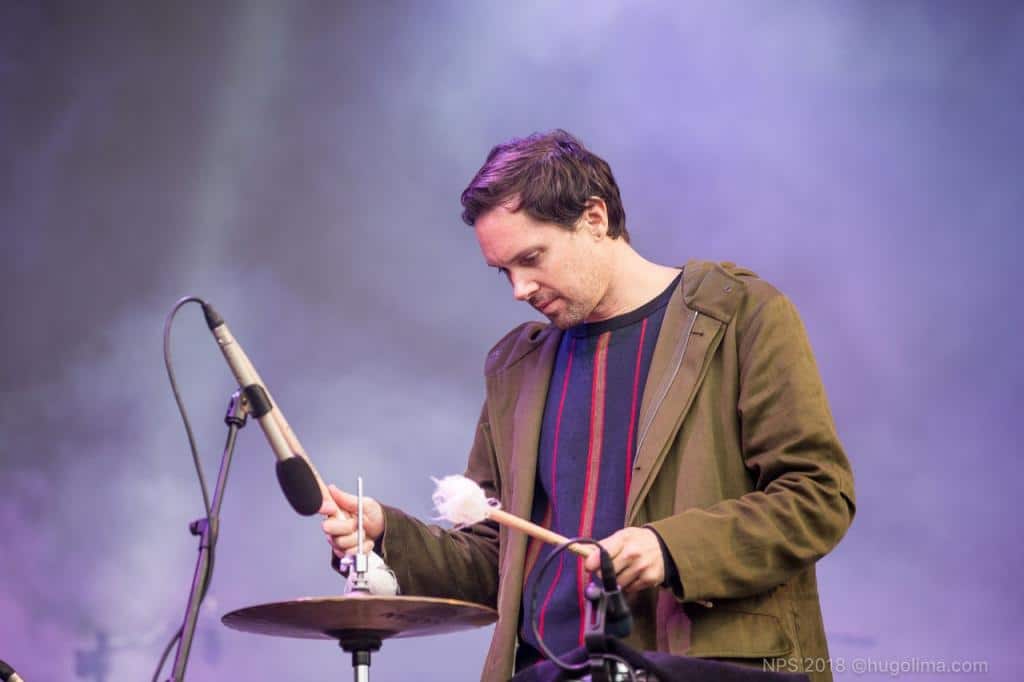

A última ida da noite ao palco NOS estaria reservada para o pezinho de dança com o terceiro elemento dos The xx, Jamie xx. Num formato DJ set, não seria de esperar que tocasse diretamente (e apenas) material próprio, como o seu fantástico In Colour (2015), embora fosse ao longo do mesmo largando amostras e batidas daí retiradas. Sozinho em palco, apenas aconchegado por um diversificado jogo de feixes de luzes, foi tudo o que foi preciso para ir misturando diversos vinis na sua mesa e espalhando a sua eletrónica pela plateia.

Não é de admirar que a sua mestria no corta-e-cola sónico tenha vindo a ser cada vez mais reconhecida no trabalho da sua banda, tanto em estúdio como ao vivo, pois é nestas circunstâncias que nos apercebemos da facilidade com que o faz, fluindo do UK garage, para o disco, até ao house e techno, sem esquecer as pontuais remisturas – como deu para a cantoria a “Psycho Killer”de Talking Heads. Uma bela forma de acabar este primeiro dia, já bem depois da uma da manhã. O gosto (já dado a provar) pela pista de dança ainda abriu a curiosidade a ir visitar Gerd Janson e até aguardar por Motor City Drum Ensemble (marcado para as 03:00), ambos no Primavera Bits, mas a imensa fila e as horas de desgaste levaram à desistência.